勤務を休み、報酬が支給されないとき

組合員が公務外の病気やけが、または出産や育児、介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休んだ場合で、報酬日額より給付日額が上回っている場合に、「傷病手当金」、「出産手当金」、「休業手当金」、「育児休業手当金」、「育児休業支援手当金」、「介護休業手当金」または「育児時短勤務手当金」が支給されます。

組合員が公務外の病気やけが、または出産や育児、介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休んだ場合で、報酬日額より給付日額が上回っている場合に、「傷病手当金」、「出産手当金」、「休業手当金」、「育児休業手当金」、「育児休業支援手当金」、「介護休業手当金」または「育児時短勤務手当金」が支給されます。

なお、報酬が支払われているときは、その額が各手当金より少ない場合に限り、差額分が支給されます。 また、正規の勤務日でない日については支給されません。

請求に必要な書類

傷病手当金 (病気・けがで休んだ場合)

| 支給期間 |

|

|---|---|

| 支給額 | 支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間の標準報酬の月額が、 (1)12月以上ある場合

(2)12月未満の場合

①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額×1/22×2/3 ②前年度の9月30日での全組合員の平均標準報酬の月額×1/22×2/3 ※令和6年9月30日での全組合員の平均標準報酬の月額は340,000円 |

| 注意事項 | |

| ・ | 傷病手当金を受けている人が、退職・老齢年金給付、障害厚生年金等や障害手当金を受けるときは、それらの額が傷病手当金より少ない場合に限り、差額分が支給されます(比較は年金額を日額に換算しています)。 |

| ・ | 出産手当金が支給されている場合、傷病手当金との差額が支給されます。 |

当組合の附加給付

| 支給期間 |

|

|---|---|

| 支給額 |

|

| 注意事項 | |

| ・ | 傷病手当金附加金は、退職後は支給されません。 |

| ・ | 同一傷病により休職処分を受け、当該休職期間が通算して3年になるまでの期間に限り支給されます。 |

| ・ | 同一の傷病により障害厚生年金もしくは障害年金または障害手当金を受けることとなったときは支給されません。 |

出産手当金 (出産のために休んだとき)

| 支給期間 |

|

|---|---|

| 支給額 | 支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間の標準報酬の月額が、 (1)12月以上ある場合

(2)12月未満の場合

①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額×1/22×2/3 ②前年度の9月30日での全組合員の平均標準報酬の月額×1/22×2/3 ※令和6年9月30日での全組合員の平均標準報酬の月額は340,000円 |

| 注意事項 | |

| ・ |  妊娠4ヵ月以上(85日以上)の出産が対象になります。正常分娩、異常分娩は問いません。 妊娠4ヵ月以上(85日以上)の出産が対象になります。正常分娩、異常分娩は問いません。 |

休業手当金 (家族の病気や不慮の災害などで欠勤したとき)

| 支給事由 | 支給期間 | 支給額 | |

|---|---|---|---|

| 1. | 被扶養者の病気やケガ | 勤務を欠勤した 全期間 |

1日につき 標準報酬の 日額×50/100 |

| 2. | 配偶者(いわゆる内縁関係にある人を含みます)の出産 | 14日以内の 欠勤した期間 |

|

| 3. | 組合員の公務によらない不慮の災害または被扶養者の不慮の災害 | 5日以内の 欠勤した期間 |

|

| 4. | 組合員の結婚、配偶者(2の配偶者と同じです)の死亡または被扶養者などの結婚や葬祭 | 7日以内の 欠勤した期間 |

|

| 5. | 1~4以外で、共済組合の運営規則である事由 | 運営規則で定める 欠勤した期間 |

|

| 注意事項 | |

| ・ | 5の運営規則で定める事由としては、被扶養者でない配偶者、子、父母の病気やけがなどがあります。 |

| ・ | 傷病手当金または出産手当金が支給されている場合、その期間(待期期間を含む)は支給されません。 |

育児休業手当金 (子育てのために休んだとき)

| 支給期間 |

※ 報酬が支給される期間については支給しない。 |

|---|---|

| 支給額 |

|

| 育児休業手当金の支給期間の延長要件 |

| 以下の事由により、育児休業期間を延長又は再取得した場合は、支給期間が当該子が1歳6カ月に達する日(1歳6カ月時点においても該当する場合は2歳)まで延長されます。 |

| 1 | 保育所(認可保育所に限る)への入所を希望しているが、入所できない場合 ただし、育児休業の申し出に係る子の入所希望日が1歳の誕生日以前(誕生日を含む)であり、誕生日以降の期間について保育所へ入所できない場合に限ります。 したがって、保育所の空き状況等から明らかに入所することが困難な場合であっても、入所申請していない場合は、支給期間を延長することはできません。 |

| ★ | 請求手続に必要な添付書類 |

| ○育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書 | |

| ○市区町村に保育所等の利用申込をしたときの申込書全ページの写し | |

| ○入所不承諾通知書等(写) ※書類の名称は自治体によって異なります。 |

| 注意事項 | |

| 育児休業の申し出に係る子の入所希望日が1歳の誕生日以前(誕生日を含む)であり、1歳の誕生日以後の期間について、保育が行われない事実が確認できる書類とします。 | |

| ・ | 保育所の空き状況を確認したのみで申込みを行っていない場合は支給対象外となりますのでご注意ください。 |

| ・ | 自治体により、入所申込みの時期がさまざまですので、十分余裕をもってお手続きください。 |

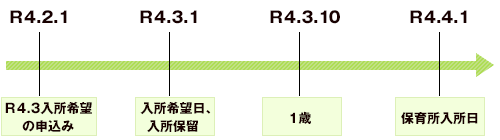

| 【例1】育児休業手当金の延長が認められる場合 |

| 1歳に達する日までに入所申込みを行い、1歳の誕生日以降の入所が不承諾になり、1歳到達時点において待機状態であるため、手当金の延長が認められる。事例の場合、令和4年3月10日~令和4年3月31日の期間において手当金が延長支給される。 |

|

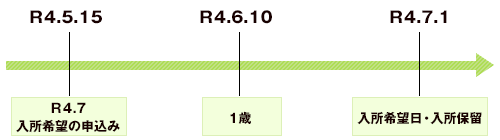

| 【例2】育児休業手当金の延長が認められない場合 |

| 1歳に達する日までに入所申込みを行っているが、1歳の誕生日時点で入所待機状態ではないため、手当金の延長支給には該当しない。 |

|

| 2 | 1歳以降育児休業の対象となる子の養育を行う予定であった配偶者が、以下のいずれかの理由により、当該子の養育ができなくなり、組合員が育児休業期間を延長した場合 | |

| (1) | 死亡したとき | |

| (2) | 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申し出に係る子を養育することが困難な状態になったとき | |

| (3) | 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申し出に係る子と同居しないこととなったとき | |

| (4) | 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を申請できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間) | |

| 3 | 育児休業に係る子が1歳6カ月に達した日後について、なおも引き続き延長事由に該当する場合、最長で2歳に達する日まで手当金の支給期間を再延長することができます。 育児休業の申し出に係る子の入所希望日が1歳6カ月以前であり、1歳6カ月以降の期間について保育所へ入所できない場合に限ります。再延長時点で、改めて育児休業手当金請求書及び1歳6カ月時点の入所不承諾通知書等(写)等をご提出ください。 |

| ・ | 1歳時点の延長手続きで2歳までの延長はできませんのでご注意ください。 |

| ・ | 1歳6カ月時点で手当金の支給期間を再延長することができる場合とは、1歳から1歳6カ月までの全期間(復職した期間を除く)において保育所へ入所できない状況であり、1歳6カ月以降の期間においても、同様の状況が引き続いていることをいいます。年度の切り替わり等で入所不承諾通知の有効期限が切れていないものが必要ですので、ご注意ください。 また、1歳6カ月時点で有効な入所不承諾通知等が1歳の時点と同様の場合でも、同じ書類(市区町村に利用(入所)申込したときの申込書全ページの写し、入所不承諾通知書、育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書等)が必要となりますので、ご注意ください。 |

育児休業支援手当金(子育てのために父母双方がいずれも休んだとき等)

| 支給期間 |

(※1) 令和7年4月1日より前に育児休業等を開始した組合員であって、令和7年4月1日時点で現に育児休業等をしているものについては、令和7年4月1日を「育児休業等を開始した日」とみなして要件を確認します。 (※2) 原則、出産日から起算して57日以内、産後休業等をしたときは出産日から起算して113日以内の期間までが対象期間となります。 |

|---|---|

| 支給額 |

|

| 共働きの場合の一般的な支給要件 |

[組合員が父親、かつ、当該子が養子でない場合] ・配偶者が産後休業を取得している。 ・組合員が当該子の出生日から起算して57日以内の期間に通算して14日以上の育児休業を取得している。 |

| 必要な添付書類 |

|

・当該子の出生日から起算して57日以内に育児休業等を14日以上取得していることが確認できる組合員の育児休業等の所属所長証明書(育児休業の承認書・承認請求書・辞令の写し等) ・配偶者が産後休業を取得していることが確認できる書類(産後休業等の所属所承認書等(写し)) ・母子健康手帳(出生届出済証明のページ)の写し又は配偶者が確認できる住民票(続柄あり)の写し ※その他、共済組合から添付書類を求める場合があります。ご了承ください。 |

|

[組合員が母親、かつ、当該子が養子でない場合] ・配偶者が当該子の出生日から起算して57日以内の期間に通算して14日以上の育児休業を取得している。 ・組合員が当該子の出生日から起算して113日以内(産後休業後から56日以内)の期間に通算して14日以上の育児休業を取得している。 |

| 必要な添付書類 |

|

・当該子の出生日から起算して113日以内に育児休業等を14日以上取得していることが確認できる組合員の育児休業等の所属所長証明書(育児休業の承認書・承認請求書・辞令の写し等) ・配偶者が当該子の出生日から起算して57日以内の期間に通算して14日以上の育児休業を取得していることが確認できる育児休業等の所属所長証明書(育児休業の承認書・承認請求書・辞令の写し等) ・母子健康手帳(出生届出済証明のページ)の写し又は配偶者が確認できる住民票(続柄あり)の写し ※その他、共済組合から添付書類を求める場合があります。ご了承ください。 |

| 注意事項 | |

| 雇用保険が適用される組合員(短期組合員や独立行政法人等)については、雇用保険法の規定に基づく出生後休業支援給付金の給付が優先されます。請求先をご確認ください。 配偶者のいない者その他総務省令で定める者である場合、組合員が対象期間(※2)内に育児休業等を通算して14日(週休日を含む)以上取得した場合、対象となります。 詳しくは、「270支援参考①育児休業支援手当金の支給要件の基本フローチャート |

介護休業手当金(介護のために休んだとき)

| 支給期間 |

|

|---|---|

| 支給額 |

|

育児時短勤務手当金(子育てのために組合員が時短勤務をしたとき)

| 支給期間 |

(※1) 令和7年4月1日より前に育児時短勤務を開始した組合員であって、令和7年4月1日において現に当該勤務をしているものについては、令和7年4月1日を「育児時短勤務を開始した日」とみなして、要件を確認します。 (※2) 育児時短勤務とは、地共済法第70条の5第1項の総務省令で定める育児時短勤務、地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務、地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業、雇用保険法第61条の12第1項に規定する育児時短就業、その他これらに相当する勤務のことを指します。 |

|---|---|

| 支給額 |

※給付の支給限度月額:471,393円(令和7年8月現在) ※給付の最低限度月額:2,411円(令和7年8月現在) |

| 注意事項 | |

| 雇用保険が適用される組合員(短期組合員や独立行政法人等)については、雇用保険法の規定に基づく育児時短就業給付金の給付が優先されます。請求先をご確認ください。 |