○千葉県市町村職員共済組合就業規則

昭和51年10月1日

公告第23号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の業務に従事する職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に定めるもののほか、組合の業務に従事する職員の就業に関する事項は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「基準法」という。)その他の法令の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規則は、常時勤務に服することを要する職員について適用する。

2 常時勤務に服することを要しない職員又は臨時に使用される職員の就業に関しては、別に定めるもののほか、この規則を準用する。

(職員の定義)

第2条の2 この規則において職員とは、組合に常時勤務するもので給与の支給を受ける次の各号に掲げる者をいう。

(1) 事務局に勤務する職員及び会館に勤務する職員のうち別表第2の区分欄に該当しない職員

(2) 会館に勤務する職員(前号に規定する職員を除く。)

(3) 保養所に勤務する職員

(規則遵守の義務)

第3条 職員は、日常誠意をもってこの規則を遵守し、上司の指揮命令に従い相互に協力して職場秩序を維持し組合の業務発展に努めなければならない。

第2章 任免

第1節 採用

(欠格事項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 懲戒解雇又は懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(採用)

第5条 職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。

(就職希望者の提出書類)

第6条 組合に就職を希望する者は、次の各号に掲げる書類等を組合に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票記載事項証明書

(3) 就職希望の日以前6月以内に撮影した写真

(4) 身上調書

(5) 技能資格を有する者については、技能資格の免許書等の写又は証明書

(6) その他組合が必要と認める書類

(採用された者の提出書類)

第7条 職員に採用された者は、採用の日から14日以内に次の各号に掲げる書類を組合に提出しなければならない。

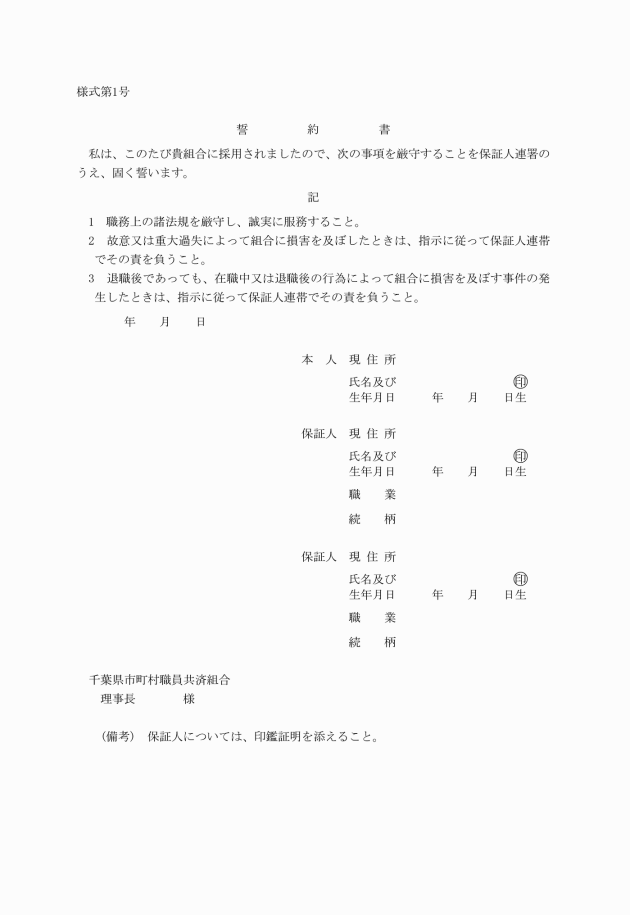

(1) 誓約書(様式第1号)

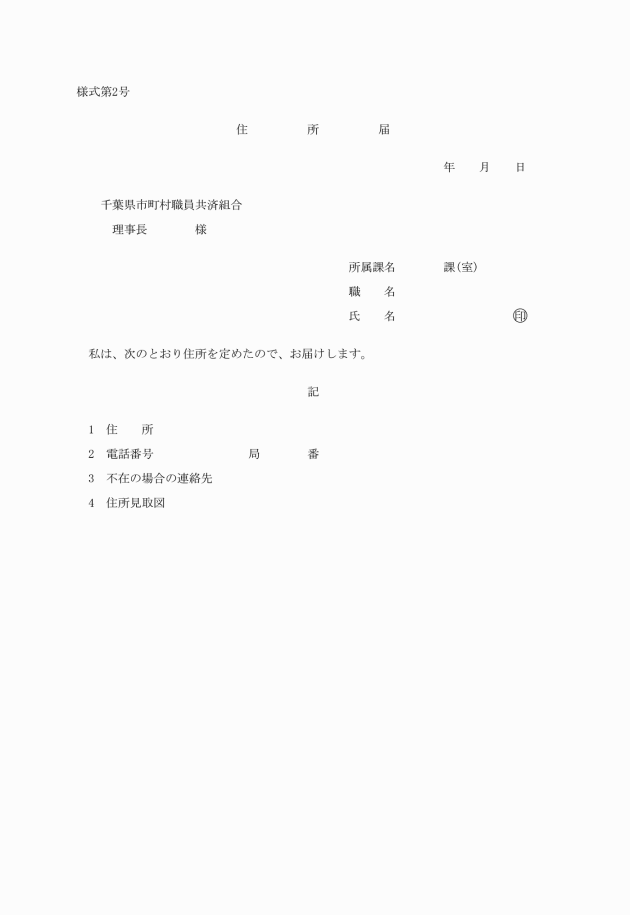

(2) 住所届(様式第2号)

(3) その他組合が必要と認める書類

(記載事項の異動届)

第8条 職員は、前2条の提出書類の記載事項に異動があったときは、遅滞なく、その旨を届け出るとともに必要な書類を提出しなければならない。

(条件付採用)

第9条 職員の採用は、すべて条件付のものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。

2 条件付採用の期間開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。

3 前項に定めるもののほか、組合が特に必要があると認めた場合は、1年に至るまで、その期間を延長することができる。

(競争試験及び選考の方法)

第10条 競争試験及び選考の方法は別に定める。

第2節 異動

(異動)

第11条 組合は、業務上の必要があるときは、職員に異動を命ずることができる。

2 職員は、前項の異動を命ぜられたときは、正当な理由がなくこれを拒むことはできない。

(赴任)

第12条 職員は、在勤地を異にするところに異動を命ぜられたときは、発令の日から7日以内に赴任しなければならない。ただし、赴任期日を指定されたとき又はやむを得ない事由がある場合において組合の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項の赴任に要する旅費に関しては、別に定める。

第3節 休職

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要するとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(3) 水難、火災、その他の災害により、生死不明又は所在不明となったとき。

(4) 職務と関係のある学術に関する事項の調査、研究、勉学等のため休職を願い出た場合において組合が認めたとき。

2 前条第2号の規定による休職の期間は、当該事件が裁判所に係属する間とする。

(復職)

第15条 組合は、休職中の職員の休職事由が消滅したときは、他の事由により休職されない限り、すみやかに復職を命じなければならない。

2 休職の期間が満了したときは、当該職員は、当然復職するものとする。

(休職の効果)

第16条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 削除

第4節 解雇・降格及び降給

(解雇・降格及び降給の事由)

第17条 組合は、職員が次の各号の一に該当するときは、解雇、降格又は降給することができる。

(1) 勤務実績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

2 組合は、前項に掲げる事由のほか、天災事変その他やむを得ない事由のための事業の全部又は一部の継続が不可能となったとき、過員を生じ、他に適当な配置箇所がないときは、職員を解雇・降格又は降給することができる。

(解雇予告)

第18条 組合は、職員を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告しない場合には、基準法第20条の規定による30日分の平均賃金を支払わなければならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のため事業の全部又は一部の継続が不可能となった場合又は職員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合において、その事由について所轄労働基準監督署長(以下「監督署長」という。)の認定を受けたときは、この限りでない。

(帰郷旅費)

第20条 組合は、18歳に満たない職員が解雇の日から14日以内に帰郷する場合には、基準法第64条の規定による帰郷旅費を支給する。ただし、これらの者がその責に帰すべき事由について監督署長の認定を受けたときは、この限りでない。

第5節 退職及び失職

(1) 退職を願い出た場合において組合の承認があったとき 承認があった日

(2) 死亡したとき 死亡した日

(定年)

第22条の3 職員の定年に関しては、別に定める。

(使用証明)

第23条 組合は、職員が退職し、失職し、又は解雇された場合において、基準法第22条第1項に規定する使用証明書の交付を願い出たときは、遅滞なく、これを交付するものとする。

第3章 勤務

第1節 勤務時間・休憩及び休日

(勤務時間及び就業時間等)

第24条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、次の各号に定めるところによる。

(3) 保養所に勤務する職員 別表第3の1のとおりとする。

3 未就学児童の育児又は介護で必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、理事長が別に定めるところにより始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間を変更することができる。

4 職員の修学その他組合が特に必要があると認める場合には、当該職員について前項の始業及び終業の時刻をそれぞれ30分繰り上げ、又は繰り下げることができる。

5 組合は、変形の勤務体系をとるときは、1週間ごとの勤務表を作成し、1週間前までにこれらの勤務を命ぜられる職員に提示しなければならない。

(休憩時間の利用)

第25条 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(休日)

第26条 職員の休日は、次の各号のとおりとする。

(3) 保養所に勤務する職員 別表第3の2のとおりとする。

(休日勤務)

第27条 組合は、業務上必要がある場合には、職員に休日勤務を命ずることができる。

3 組合は、18歳に満たない職員に対しては、週休日に勤務させないものとする。

(休日の振替)

第28条 前条第1項の規定による休日勤務を命じた場合には、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間後の日までの期間において振替えることができる。

2 組合は、前項の規定により振替えを行う場合には、あらかじめ振替えによる休日を指定して職員に通知するものとする。

(時間外勤務)

第29条 組合は、業務上必要がある場合には、18歳以上の職員に第24条に規定する勤務時間を超える勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずることができる。

(非常災害時の時間外勤務)

第30条 組合は、災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、その必要の限度において、職員に休日勤務又は時間外勤務を命ずることができる。この場合においては、あらかじめ監督署長の許可を受け又は事後に遅滞なく届け出るものとする。

(時間外勤務等の手続)

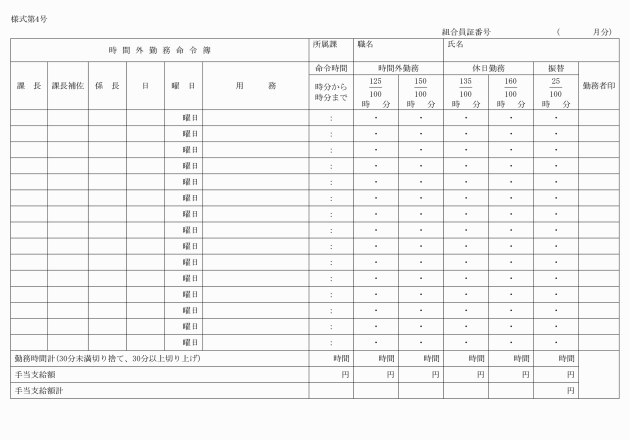

第31条 職員は、休日勤務又は時間外勤務を命ぜられたときは、時間外勤務等命令簿(様式第4号)にその命令に関する所要事項を記載し、当該命令を受領した旨の確認印を押さなければならない。

第2節 休暇

(休暇の種類)

第32条 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 前項の有給休暇は、年次休暇、療養休暇及び特別休暇とする。

3 第1項の無給休暇は、組合が別に定める休暇とする。

4 年次休暇は、あらかじめ組合に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により、あらかじめ組合に届けることができないときは、事後すみやかに届けなければならない。

5 療養休暇、特別休暇及び無給休暇はあらかじめ組合の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由により、その承認を得ることができないときは、その事後においてすみやかに承認を得なければならない。

(年次休暇)

第33条 年次休暇は、1月1日からその年の12月31日までの間において20日とする。ただし、年の中途において、新たに採用された職員のその年における年次休暇は、次の表の上欄に掲げる採用の月に応じ、当該下欄に掲げる日数とする。

2 年次休暇は、職員が請求する時期に与えるものとする。ただし、業務上やむを得ない事由がある場合は、その時期を変更することができる。

4 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、組合は職員の請求により半日又は1時間を単位として年次休暇を与えることができる。

5 年次休暇の残存日数は、その翌年に限りこれを繰り越すことができる。

6 前項の規定により繰り越された年次休暇の請求をすることができる職員に対して年次休暇の承認があったときは、当該繰り越された年次休暇についての承認があったものとみなす。

採用の月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

年次休暇の日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |

(療養休暇)

第34条 結核性疾患により療養を要する職員に対しては、次の各号に掲げる期間の範囲内において組合が必要と認める期間療養休暇を与えるものとする。

(1) 勤続期間 1年未満の者 1年

(2) 勤続期間 1年以上2年未満の者 2年

(3) 勤続期間 2年以上3年未満の者 2年4月

(4) 勤続期間 3年以上4年未満の者 2年8月

(5) 勤続期間 4年以上の者 3年

2 前項に規定するもののほか職員が傷病のため療養を要し、又は就業を禁止された場合には、組合は医師又は歯科医師の診断書に基づき最少限度必要と認める日数又はその就業を禁止された日数の療養休暇を与えることができる。

3 前2項に規定するもののほか、職員の勤務時間を短縮する必要があると認められるときは、組合はその必要と認める期間、半日又は1時間単位の療養休暇を与えることができる。

(特別休暇)

第35条 組合は、職員が次の表の左欄に掲げる事由により勤務しないときは、当該右欄に掲げる期間の特別休暇を与えるものとする。

事由 | 期間 |

1 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める期間 |

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | その都度必要と認める期間 |

3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父、母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合における当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等 | その都度必要と認める期間 |

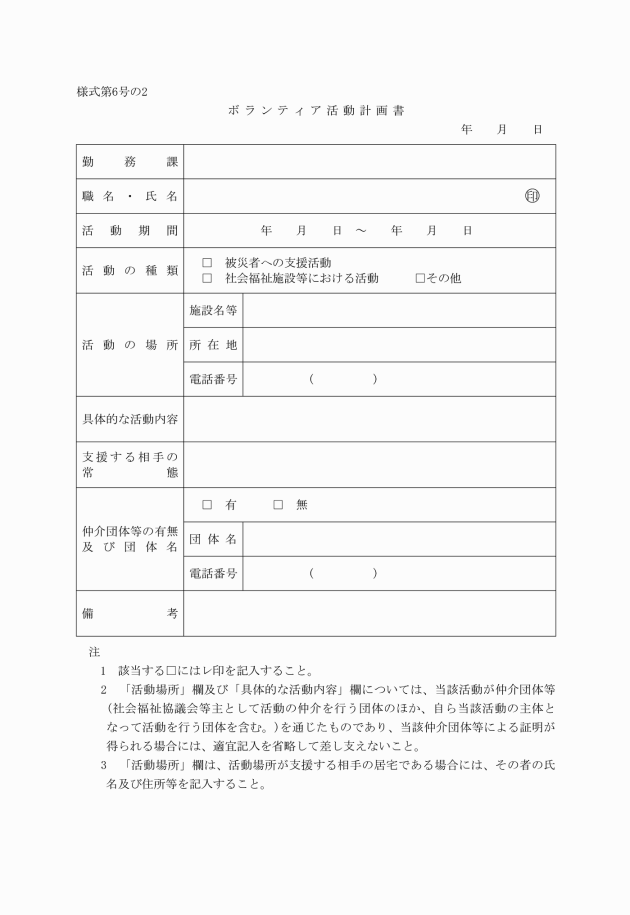

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務をしないことが相当であると認められるとき | 1の年において5日の範囲内の期間 |

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 | |

ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって理事長が定めるものにおける活動 | |

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | |

5 職員の結婚 | 連続する7日の範囲以内の期間 |

6 女性職員の生理 のにおける活動 | 女性職員が請求した期間 |

7 妊産婦である女性職員が受ける母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査 | 妊娠6月まで4週間に1回、妊娠7月から9月まで2週間に1回、妊娠10月から出産まで1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間 |

8 女性職員の保健所、市町村及び病院等の主催する母親学級への参加 | 在職中1回1か所とし、所定の単位のコースを受講するために必要な時間 |

9 通勤に利用する交通機関の妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる混雑 | 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間 |

10 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補職をする場合 | その都度必要とされる時間 |

11 女性職員の出産 | 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間 |

12 職員の生後満1年3月に達しない子の育児(男性職員が育児をする場合においては、その配偶者が育児をすることができないときに限る。) | 1日2回とし、1日を通じて90分 |

13 配偶者の出産 | 出産の当日から2週間以内において5日の範囲で必要と認める期間 |

14 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話を行う、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該子が1人の場合は1の年において5日、2人以上の場合は1の年において10日の範囲で1日、半日又は1時間を単位として必要とされる時間 |

15 要介護状態にある家族の介護その他の世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該家族が1人の場合は1の年において5日、2人以上の場合は1の年において10日の範囲内で1日、半日又は1時間を単位として必要とされる時間 |

16 忌引 | 別表第4に定める期間内において必要と認める期間 |

17 父母、配偶者及び子の祭日 | 慣習上最小限度必要と認める期間 |

18 勤続期間が15年に達した職員、勤続期間が25年に達した職員及び勤続期間が35年に達した職員が、心身の活力の維持及び増進のため、勤務しないことが相当であると認められる場合 | 理事長が定める期間内において、勤続期間15年に達した職員にあっては連続する3日の範囲内、勤続期間が25年に達した職員にあっては連続する4日の範囲内及び勤続期間が35年に達した職員にあっては連続する5日の範囲内で、必要と認める期間 |

19 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通の制限又は遮断 | その都度必要と認める期間 |

20 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による交通の遮断 | その都度必要と認める期間 |

21 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際する職員の退勤途上における身体の危険の回避 | その都度必要と認める期間 |

22 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合 | その都度必要と認める期間 |

イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき | |

ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | |

23 公務による負傷又は疾病 | 医師が必要と認めた期間 |

24 職員が配置換えにより着任するとき | 単身者3日以内、世帯者5日以内 |

25 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(体外受精、顕微鏡受精に係る通院等の場合には10日) |

26 その他特に必要と認めるとき | その都度必要と認める期間 |

第35条の2及び第35条の3 削除

(休暇の手続)

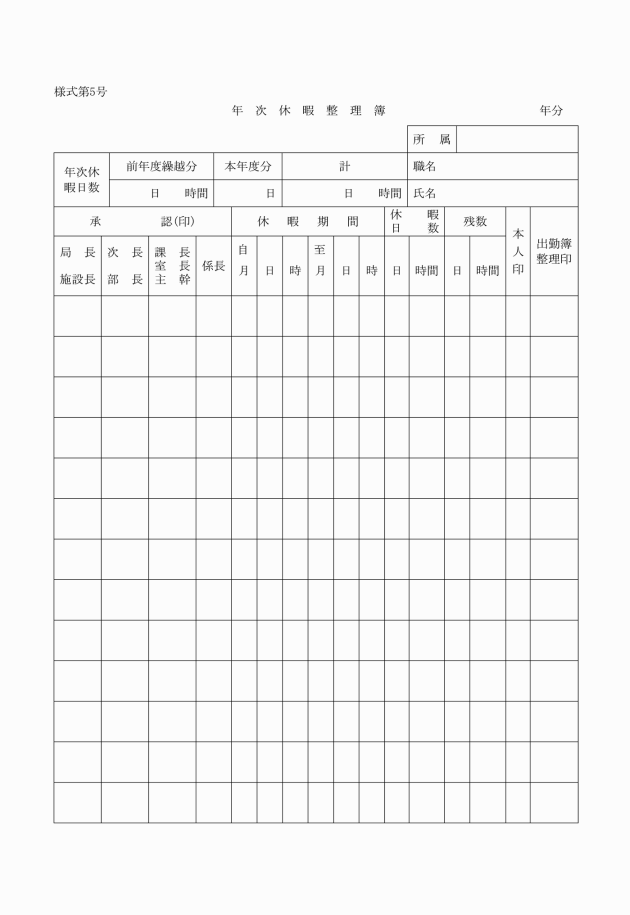

第36条 職員は、年次休暇を受けようとするときは、年次休暇整理簿(様式第5号)によるものとする。

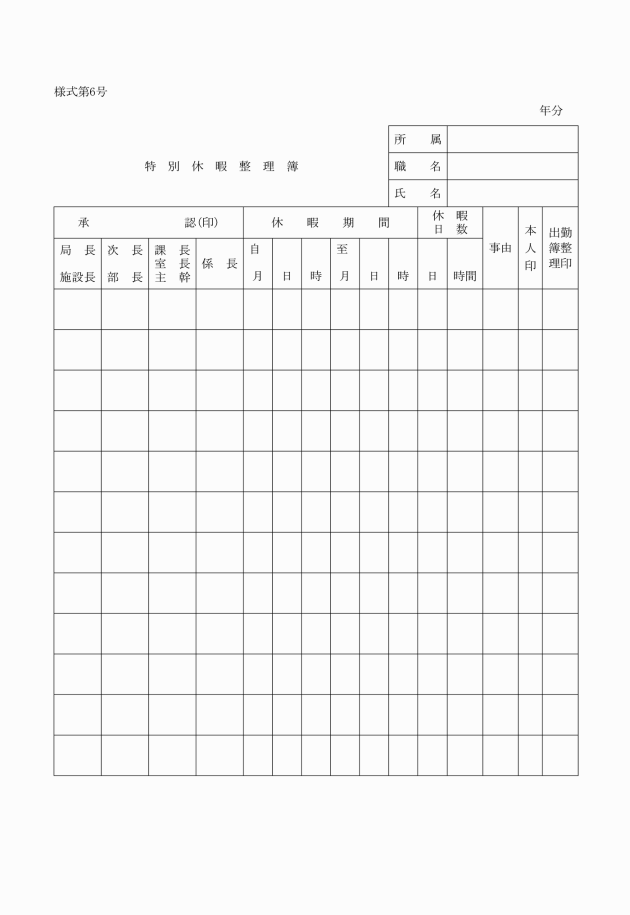

2 職員は、特別休暇を受けようとするときは、特別休暇整理簿(様式第6号)によるものとする。

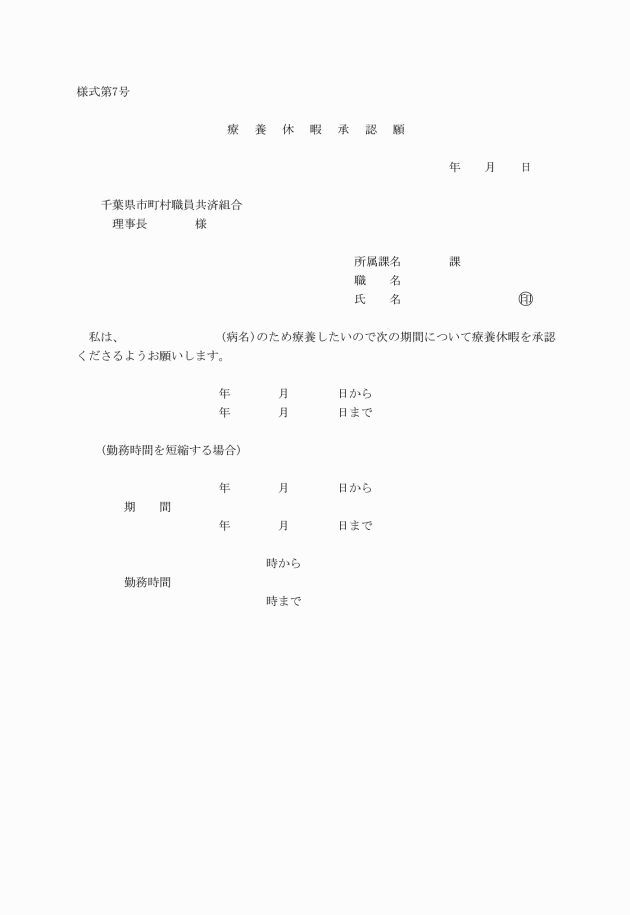

4 職員は、療養休暇を受けようとするときは、療養休暇承認願(様式第7号)に医師又は歯科医師の診断書を添えて組合に提出しなければならない。

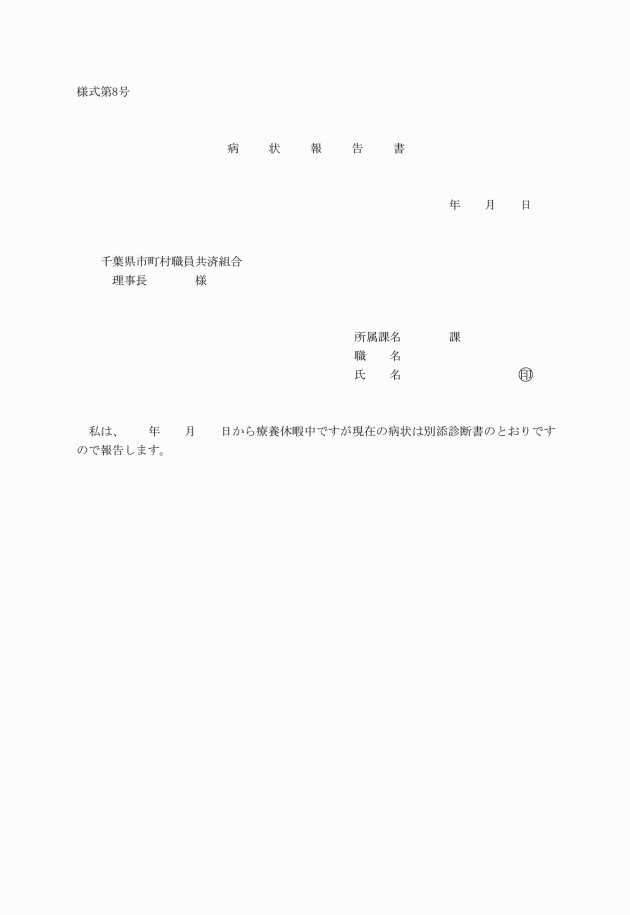

5 職員は、療養休暇の日数が引き続き1月(結核性疾患にあっては6月。以下本項において同じ。)をこえるときは、1月を経過するごとに病状報告書(様式第8号)に医師又は歯科医師の診断書を添えて組合に提出しなければならない。

6 結核性疾患により療養中の職員が出勤しようとするときに、あらかじめ病状報告書に医師の診断書及びレントゲンフィルム(初診当時から最近に至るまでのもの)を添えて組合に提出しなければならない。

7 組合は、療養休暇の承認に際して必要があると認めるときは、医師又は歯科医師を指定して、診断書を提出させることができる。

(休暇の計算)

第37条 1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、事務局に勤務する職員については7時間45分をもって1日とし、保養所に勤務する職員については8時間をもって1日とし、会館に勤務する職員については7時間40分をもって1日とする。

2 半日を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

3 半日を単位とする休暇は、事務局に勤務する職員については8時30分から12時まで及び13時から17時15分までの勤務時間をもって半日とし、保養所に勤務する職員については勤務時間4時間をもって半日とし、会館に勤務する職員については勤務時間3時間50分をもって半日とする。

4 休日をはさんで年次休暇を与えた場合は、休日は、年次休暇として取り扱わない。

5 療養休暇、特別休暇及び無給休暇の期間の日数、週数、月数及び年数には休日を含むものとする。

第3節 出勤及び欠勤等

(出勤又は退勤)

第38条 職員は、始業時刻に出勤し、自ら直ちに出勤簿に押印したうえで業務に従事しなければならない。

2 職員は、退勤の際は書類その他の物品を整理し、盗難及び火災のおそれのないように注意しなければならない。

第38条の2 職員は、出勤及び退勤時に、自らカードリーダーによる入退出認証を実施しなければならない。

(欠勤)

第39条 職員は、やむを得ない事由により欠勤するときは、あらかじめ組合にその旨を届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめその届出をすることができないときは、事後すみやかに届け出なければならない。

(遅刻・早退)

第40条 職員は、遅刻をした場合には、組合に届け出なければならない。

2 職員は、早退しようとする場合には、あらかじめ組合に届け出て、許可を受けなければならない。

(勤務中の離席)

第41条 職員は、勤務中に離席しようとするときは、上司の許可を受け自己の所在を明らかにしておかなければならない。

第4章 服務

(服務心得)

第42条 職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いること。

(2) 職務を遂行するにあたって、法令、組合の定める定款、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従うこと。

(3) 上司は、職員の人格と意見を尊重し、常に率先責務の遂行にあたること。

(4) 職務上知り得た秘密は、在職中はもちろん、退職後も一切これを他にもらさないこと。

(5) 職務にかりて私利を営み、公私混同の振舞をしないこと。

(6) 職務にかかわりみだりに他より供応を受け、又は金銭物品を受けてはならないこと。

(7) 職員の資格で私事にかかわる金銭物品の取引をしないこと。

(8) 組合の許可なく他の職業に従事してはならないこと。

(9) 外来者に対し、丁寧を旨とし、応対に細心の注意を払うこと。

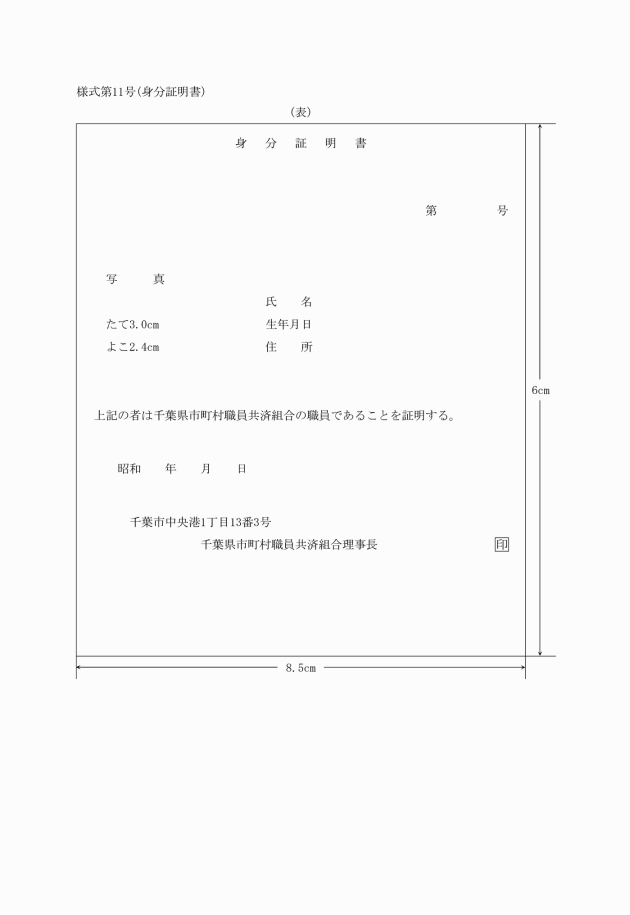

3 前項の身分証明書及び職員き章は、その者が職員に採用されたとき交付し、その者が退職、解雇若しくは失職又は死亡したときに返還するものとし、その間職員はこれを他人に譲与又は貸与してはならない。

(事務引継)

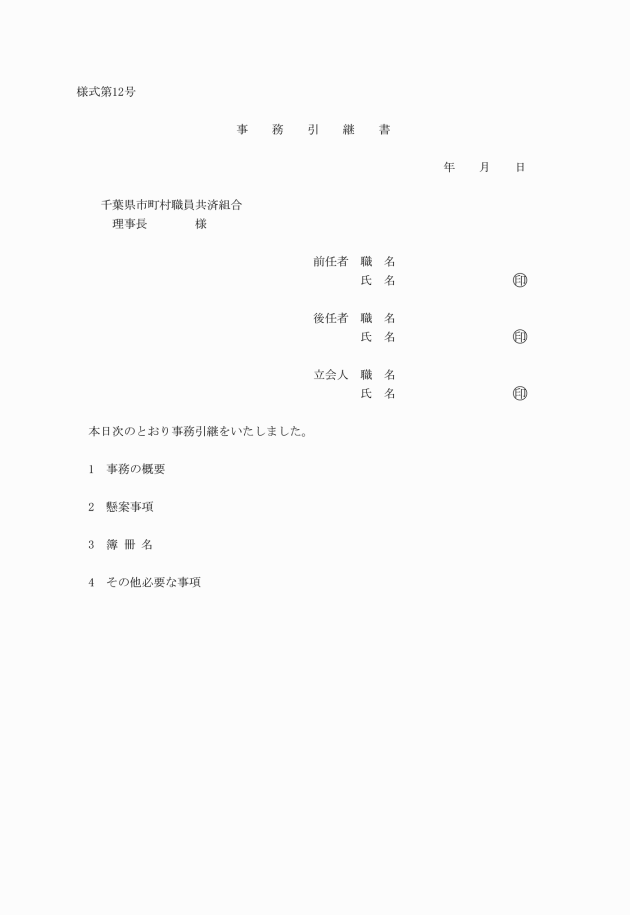

第44条 異動、退職、解雇若しくは休職を命ぜられた者又は失職した者は、7日以内に上司の立会のもとに、その担当していた事務について事務引継書(様式第12号)により、後任者又は組合の指名する者にすみやかに引き継ぎ、引き継ぎが完了したときは、その旨を引き継ぎを受けた者と連署して報告しなければならない。

(公文書の取扱)

第45条 職員は、命令による場合を除き、上司の許可を受けなければ公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。公文書を執務場所以外に持ち出すときもまた同様とする。

(放送・演説等の制限)

第46条 職員は、組合の許可なく会館又は保養所の施設内において印刷物等の掲示を行い、又は集会、演説若しくは放送及びこれらに類する行為を行ってはならない。

(損害賠償の責任)

第47条 職員は、故意又は重大な過失によって組合に損害を及ぼした場合には、損害賠償の責任を負わなければならない。

(物品の管理責任)

第48条 職員は組合の器具備品その他の物品等を丁寧に取り扱い、不当に、き損又は私用に供してはならない。

2 職員は、自己の取り扱う器具備品等に故障、破損等を生じたとき又はこれを紛失したときは、ただちに上司又は上司の指示した者に報告しなければならない。

第5章 給与及び退職手当

(給与)

第49条 職員の給与に関しては、別に定める。

(退職手当)

第50条 職員の退職手当に関しては、別に定める。

第6章 旅行

(旅行)

第51条 組合は、業務上必要があるときは、職員に旅行を命ずることができる。

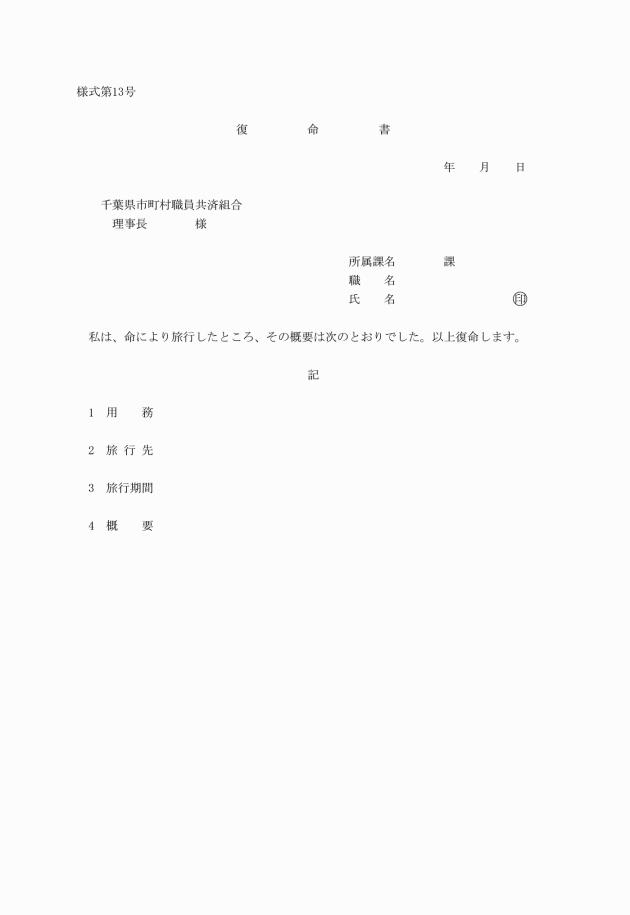

2 旅行を命ぜられた職員が帰着したときは、すみやかに復命書(様式第13号)又は口頭で上司に復命しなければならない。

(旅費の支給)

第52条 前条の旅行に要する費用は別に定める。

第7章 災害補償

(災害補償及び業務外の傷病扶助)

第53条 職員が、業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、廃疾となり又は死亡したときは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により保険給付を受けるものとする。この場合において当該給付が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する給付より下回る場合は、当該差額を組合が負担するものとする。

2 職員が業務外の事由により傷病にかかったときは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)により保健給付を受けるものとする。

第8章 表彰及び懲戒

第1節 表彰

(表彰)

第54条 組合は、職員が次の各号の一に該当するときは、表彰する。

(1) 品行方正、技能優秀、業務熱心であって他の職員の模範と認められるとき。

(2) 業務上有益な改良、工夫又は考案のあったとき。

(3) 15年以上勤続し、品行方正勤務成績優秀と認められるとき。

(4) 25年以上勤続し、品行方正勤務成績優秀と認められるとき。

(5) 35年以上勤続し、品行方正勤務成績優秀と認められるとき。

(6) その他特に表彰の価値があると認められるとき。

2 前項の表彰は、毎年11月3日に行うものとし、賞状を授与して行う。

3 前2項に定めるもののほか、職員の表彰に関しては、別に定める。

第2節 懲戒

(懲戒の事由)

第55条 組合は、職員が次の各号の一に該当するときは、懲戒を行うことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 組合の文書、身分証明書等を偽造又は変造したとき。

(3) 重要な履歴を偽り、又は不正な手段によって採用されたとき。

(4) 正当な理由がなく業務上の命令に従わないとき。

(5) 組合の信用を著しく失わせるような行為をしたとき。

(6) 業務上の重要な秘密をもらし、又はもらそうとしたとき。

(7) 秩序風紀をみだしたとき。

(8) 業務に関し不正不当の金品その他の有価物を授受し、又は供応を受けたとき。

(9) 組合の承認なく他に就職し、又は自己の業務を営むに至ったとき。

(10) 刑事上の罪を犯し、有罪が確定したとき。

(11) その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき。

2 組合は、前項の懲戒を行ったときは、その旨を履歴に記載するものとする。

(1) けん責 始末書を提出させ、将来を戒める。

(2) 減給 懲戒事由1回につき平均賃金の1日分の半額以内を減ずるものとする。この場合において、減給の総額は、1賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内とする。

(3) 停職 1日以上6月以下の期間を定めて業務に従事させない。この場合において、その期間中、いかなる給与も支給しない。

(4) 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において、解雇の事由について監督署長の認定を受けたときは、基準法第20条の規定による30日分の平均賃金は支給しない。

(責任者の懲戒)

第57条 組合は、職員が懲戒に該当する行為をしたときは、当該職員を監督する地位にある職員に対して懲戒を行うことができる。ただし、当該監督する地位にある職員が相当の注意を払ったと認められた場合には、この限りでない。

3 組合は、第13条第1号若しくは第17条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を処分する場合においては、医師2名以上にあらかじめ診断を行わせなければならない。

第9章 安全及び保健衛生

第1節 安全

(安全訓練)

第60条 職員は、組合の行う安全に関する訓練を受け、安全に関する事項に協力しなければならない。

(災害予防)

第61条 職員は、常に安全に関する事項を遵守するとともに相互に協力して災害予防につとめなければならない。

2 職員は、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 担当者でない者は、自動車その他の指定された機械装置を操作しないこと。

(2) 機械装置を担当する者は、その性能を就業前に点検すること。

(3) 安全装置、消火装置又は機械装置がその機能を失ったことを発見したときは、ただちにその旨を上司に報告すること。

(4) 油脂、ガス又は発火性若しくは引火性の物品を取り扱うときは、火災防止に必要な注意を払うこと。

(5) 許可なくたき火をし、又は所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(6) 許可なく消火器具その他の非常用具を移転又は流用しないこと。

(7) 通路、非常用出入口又は消火設備のある場所に物品を置かないこと。

(8) その他危害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(火元及び戸締責任者)

第62条 火災及び盗難防止のため、火元及び戸締責任者を置く。

2 火元及び戸締責任者は、火気及び戸締りを点検し、異常があるときは上司に報告し、安全保持に当らなければならない。

(非常災害)

第63条 職員は、火災等の非常災害の発生する危険その他の異常を認めたときは、臨機の処置をとるとともに、ただちにその旨を上司に報告しなければならない。

2 職員は、火災等の非常災害が発生したときは、相互に協力して防災に努めなければならない。

第2節 保健衛生

(保健衛生)

第64条 職員は、組合の行う保健衛生に関する教育を受け、常に保健衛生に関する事項を遵守するとともに、相互に協力して保健衛生の確保に努めなければならない。

(健康診断等)

第65条 組合は、職員の採用の際及び毎年定期に健康診断を行う。ただし、必要があると認めるときは、職員の全部又は一部に対し臨時に健康診断を行う。

2 組合は、職員に対し伝染病予防のために必要な予防注射、予防接種、その他必要な措置を行うものとする。

4 職員の健康診断に関する職務に従事する者は、その職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

(保護措置)

第66条 組合は、健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、職員の就業を禁止し、若しくは制限し、又は職務の転換、勤務時間の変更等当該職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、正当な事由がなく前項の措置を拒んではならない。

(就業禁止)

第67条 組合は、伝染病、精神病又は就業のために病勢が憎悪するおそれのある病気にかかった職員の就業を禁止する。

(伝染病の届出)

第68条 職員は、その同居の家族又は同居人が伝染病にかかり、又はその疑いがあることを知った場合には、ただちにその旨を上司に届け出なければならない。

2 組合は、前項の届出があった場合には、届出のあった職員の就業を禁止し、又は必要な措置を講ずるものとする。

(保健衛生委員会)

第70条 組合は、保健衛生に関する事項について職員の意見をきくため、保健衛生に関する委員会を設けることができる。

2 前項の委員会の組織及び運営に関しては、別に定める。

第10章 研修

(研修)

第71条 組合は、必要があると認めるときは、知識の向上又は技能を練磨するため、職員の研修を行うことができる。

2 職員は、正当な事由がなく前項の研修を拒むことはできない。

3 第1項の研修に要する費用は、組合が負担するものとする。

第11章 物品の貸与

(物品の貸与)

第72条 組合は、必要があると認めるときは、勤務に必要な被服その他の物品を職員に貸与するものとする。

2 前項の物品の貸与に関しては、別に定める。

第12章 福利厚生

(福利厚生)

第73条 組合は、職員の保健、元気回復その他福利厚生に関する事項についての計画を樹立し、及び実施については、職員をもって組織する機関をしてこれを行わせることができる。この場合において、組合は、必要な費用を負担するものとする。

第74条 削除

(給食)

第75条 職員の給食に関しては、別に定める。

第13章 ハラスメント

(職場におけるハラスメントの防止等)

第76条 職場におけるハラスメントの防止等のため、雇用管理上必要な措置を講じることとし、その運用については、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 千葉県市町村職員共済組合事務局就業規則(昭和43年3月30日公告第15号)及び千葉県市町村職員共済組合保養所就業規則(昭和42年1月20日公告第1号)は、廃止する。

(1) 第3号にあっては、2分の3の割合とする。

(2) 第4号にあっては、3分の5の割合とする。

(3) 第5号にあっては、5分の7の割合とする。

附則(昭和58年7月29日公告第33号)

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

附則(昭和60年11月1日公告第33号)

この規則は、昭和61年3月31日から施行する。

附則(昭和62年3月31日公告第14号)

この規則は、公告の日から施行し、昭和62年1月4日から適用する。

附則(昭和63年4月30日公告第19号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。ただし、別表第2の1勤務時間表中渉外係については、昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成2年3月29日公告第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月31日公告第19号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年5月24日公告第21号)

1 この改正規則は、公告の日から施行する。

2 この改正規則による改正後の規則第35条の表中第9号の適用については、平成4年7月3日から適用する。

附則(平成7年3月30日公告第8号)

この改正規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成5年4月1日から、別表第2及び別表第3の改正規定は、平成5年7月1日から適用する。

附則(平成8年6月27日公告第26号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

附則(平成8年12月6日公告第46号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日公告第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年9月29日公告第31号)

この規則は、公告の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。

附則(平成12年8月17日公告第21号)

この規則は、公告の日から施行し、平成12年8月1日から適用する。

附則(平成13年3月29日公告第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成13年1月18日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第37条第1項、同条第3項及び別表第2の規定については、当分の間、オークラ千葉ホテル運営準備室に用し、他の職員については、なお従前の規定を適用する。

附則(平成13年3月30日公告第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則の施行の日前から引き続き取得している改正前の千葉県市町村職員共済組合就業規則第35条第13号に掲げる特別休暇の期間については、改正後の千葉県市町村職員共済組合就業規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成13年12月26日公告第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。ただし、第35条第16号及び第54条第2項の規定は、平成13年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第35条第16号及び第54条第2項の規定は、平成13年3月31日以後に勤続期間が15年に達した職員、勤続期間が25年に達した職員及び勤続期間が35年に達した職員について適用するものとし、同日前に勤続期間が15年に達した職員、勤続期間が25年に達した職員及び勤続期間が35年に達した職員については、なお、従前の例による。

附則(平成15年9月25日公告第39号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日公告第19号)

この規則は、公告の日から施行し、平成16年2月15日から適用する。

附則(平成16年3月31日公告第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年8月17日公告第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年8月10日公告第28号)

この規則は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合就業規則の規定は、平成19年7月1日から適用する。

附則(平成20年3月31日公告第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年7月14日公告第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第35条の規定は、同年5月21日から施行する。

(経過措置)

2 第37条第3項の施行の日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるときは、半日を4時間とみなした残日数とする。

附則(平成23年3月31日公告第7号)

この規則は、公告の日から施行する。

附則(平成23年6月30日公告第29号)

この規則は、公告の日から施行する。

附則(平成24年6月29日公告第18号)

この規則は、公告の日から施行する。

附則(平成26年3月31日公告第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年8月31日公告第27号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

附則(平成29年12月1日公告第36号)

この規則は、公告の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

附則(平成30年3月30日公告第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年8月16日公告第39号)

この規則は、公告の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附則(令和元年5月30日公告第2号)

この規則は、公告の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第33条第3項の規定は、平成31年4月1日以降新たに付与された日から適用する。

附則(令和2年3月31日公告第8号)

この規則は、公告の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。ただし、規則第27条第3項ただし書き及び第29条第3項を削る規定については、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日公告第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月28日公告第26号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和4年6月30日公告第17号)

この規則は、公告の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(事務局)

1 勤務時間

1日について7時間45分、1週について38時間45分とする。

区分 | 月曜日から金曜日まで |

勤務時間 | 8時30分から17時15分まで |

休憩時間 | 12時から13時まで |

2 休日

週休日 日曜日及び土曜日

特定休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までとする。

別表第2(会館)

1 勤務時間

1日について7時間40分とするが、1ケ月を平均し1週間の勤務時間が40時間を超えない範囲で、特定の週において40時間、又、特定の日において7時間40分を超えることがあるものとする。ただし、18歳に満たない職員については、1週間について48時間、1日について8時間を超えることはないものとする。

区分 | 体系 | 始業時間 | 終業時間 | 休憩時間 | |

オークラ千葉ホテル | レストラン・バー | A番 | 午前6時0分 | 午後2時40分 | 始業時間から終業時間の範囲内で、連続した1時間を付与するものとする。 ただし、L番の勤務による場合は、連続した30分を付与するものとする。 |

B番 | 午前7時0分 | 午後3時40分 | |||

C番 | 午前7時30分 | 午後4時十分 | |||

D番 | 午前8時0分 | 午後4時40分 | |||

E番 | 午前9分0分 | 午後5時40分 | |||

F番 | 午前10時0分 | 午後6時40分 | |||

G番 | 午前10時30分 | 午後7時十分 | |||

H番 | 午前11時0分 | 午後7時40分 | |||

I番 | 午後12時20分 | 午後9時0分 | |||

J番 | 午後1時20分 | 午後10時0分 | |||

K番 | 午後2時20分 | 午後11時0分 | |||

L番 | 午後4時20分 | 午後10時30分 | |||

M番 | 午前7時0分 | 午後5時40分 | |||

P番 | 午前11時0分 | 午後9時40分 | |||

営業部 | E番 | 午前9時0分 | 午後5時40分 | 始業時間から終業時間の範囲内で、連続した1時間を付与するものとする。 | |

F番 | 午前10時0分 | 午後6時40分 | |||

G番 | 午前10時30分 | 午後7時十分 | |||

H番 | 午前11時0分 | 午後7時40分 | |||

I番 | 午後12時20分 | 午後9時0分 | |||

宿泊部 | B番 | 午前7時0分 | 午後3時40分 | 始業時間から終業時間の範囲内で、連続した1時間を付与するものとする。 ただし、N―OAの勤務による場合は、4時間を付与するものとし、N―OBの勤務による場合は、2時間を付与するものとする。 | |

C番 | 午前7時30分 | 午後4時十分 | |||

D番 | 午前8時0分 | 午後4時40分 | |||

E番 | 午前9時0分 | 午後5時40分 | |||

F番 | 午前10時0分 | 午後6時40分 | |||

G番 | 午前10時30分 | 午後7時十分 | |||

H番 | 午前11時0分 | 午後7時40分 | |||

I番 | 午後12時20分 | 午後9時0分 | |||

J番 | 午後1時20分 | 午後10時0分 | |||

K番 | 午後2時20分 | 午後11時0分 | |||

N―OA | 午後3時0分 | 翌午前10時20分 | |||

N―OB | 午後4時0分 | 翌午前9時20分 | |||

調理部 | A番 | 午前6時0分 | 午後2時40分 | 始業時間から終業時間の範囲内で、連続した1時間を付与するものとする。 | |

B番 | 午前7時0分 | 午後3時40分 | |||

C番 | 午前7時30分 | 午後4時十分 | |||

D番 | 午前8時0分 | 午後4時40分 | |||

E番 | 午前9時0分 | 午後5時40分 | |||

F番 | 午前10時0分 | 午後6時40分 | |||

G番 | 午前10時30分 | 午後7時十分 | |||

H番 | 午前11時0分 | 午後7時40分 | |||

I番 | 午後12時20分 | 午後9時0分 | |||

J番 | 午後1時20分 | 午後10時0分 | |||

宴会 | B番 | 午前7時0分 | 午後3時40分 | 始業時間から終業時間の範囲内で、連続した1時間を付与するものとする。 | |

C番 | 午前7時30分 | 午後4時十分 | |||

D番 | 午前8時0分 | 午後4時40分 | |||

E番 | 午前9時0分 | 午後5時40分 | |||

F番 | 午前10時0分 | 午後6時40分 | |||

G番 | 午前10時30分 | 午後7時十分 | |||

H番 | 午前11時0分 | 午後7時40分 | |||

I番 | 午後12時20分 | 午後9時0分 | |||

J番 | 午後1時20分 | 午後10時0分 | |||

管理部 | D番 | 午前8時0分 | 午後4時40分 | 始業時間から終業時間の範囲内で、連続した1時間を付与するものとする。 | |

E番 | 午前9時0分 | 午後5時40分 | |||

F番 | 午前10時0分 | 午後6時40分 | |||

施設保安 | D番 | 午前8時0分 | 午後4時40分 | 始業時間から終業時間の範囲内で、連続した1時間を付与するものとする。 ただし、N―O勤務による場合は、2時間を付与するものとし、午前零時30分から午前6時までを仮眠時間とする。 | |

N―O | 午前9時30分 | 翌午前8時20分 | |||

備考 夜間支配人業務を行う者については、始業時間は午後5時40分、終業時間は翌午前9時とし、休憩時間は翌午前0時から午前7時までとする。

2 休日

週休日 1年間で104日とし、毎月8日のほか、5月1日から9月30日までの間及び11月1日から翌年3月31日までの間において各4日とする。ただし、18歳に満たない職員については、少なくとも1週間について1日以上付与するものとする。

別表第3

1 勤務時間

毎月1日を起算日とする1ケ月単位の変形労働時間制とし、1日について8時間とするが、1ケ月を平均し、1週間の勤務時間が40時間を超えない範囲で特定の週において40時間、又、特定の日において8時間を超えることがあるものとする。ただし、18歳に満たない職員については、1週間について48時間、1日について8時間を超えることはないものとする。なお、毎月の勤務割については、前月の20日までに決定するものとする。

区分 | 体系 | 始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 |

フロント | A番 | 午前9時 | 午後8時 | 午後1時から午後3時まで |

午後3時から午後8時までの間に連続した1時間 | ||||

B番 | 午前6時30分 | 午後8時30分 | 午前9時30分から午後2時30分まで | |

午後2時30分から午後8時30分までの間に連続した1時間 | ||||

C番 | 午前8時30分 | 午後5時30分 | 午後1時から午後2時まで | |

D番 | 午後1時 | 午後10時 | 午後5時から午後6時まで | |

応接 | A番 | 午前6時 | 午後9時30分 | 午前6時から午前10時までの間に連続した30分 |

午前10時から午後4時まで | ||||

午後4時から午後9時30分までの間に連続した1時間 | ||||

B番 | 午前7時30分 | 午後9時 | 午前7時30分から午前10時30分までの間に連続した30分 | |

午前10時30分から午後2時30分 | ||||

午後2時30分から午後9時までの間に連続した1時間 | ||||

厨房 | A番 | 午前6時 | 午後8時15分 | 午前9時30分から午後3時まで |

午後3時から午後8時15分までの間に連続した45分 | ||||

B番 | 午前6時30分 | 午後9時15分 | 午前10時から午後4時まで | |

午後4時から午後9時15分までの間に連続した45分 |

2 休日

週休日 年間112日(閏年にあっては113日)とし、2月を除く各月については9日、2月については8日(閏年にあっては9日)のほか、1月1日から12月31日までの間に5日とする。ただし、18歳に満たない職員については、少なくとも1週間について1日以上付与するものとする。

別表第4

忌引期間表

死亡した者の職員との関係 | 日数 |

配偶者 | 10日 |

父母 | 7日 |

子 | 7日 |

祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |

孫 | 1日 |

兄弟姉妹 | 3日 |

おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |

父母の配偶者又は配偶者の父母 | 7日 |

子の配偶者又は配偶者の子 | 3日(職員と生計を一にしている場合にあっては、7日) |

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしている場合にあっては、3日) |

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |

おじ又はおばの配偶者 | 1日 |

備考 葬祭のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。

様式第1号

様式第2号

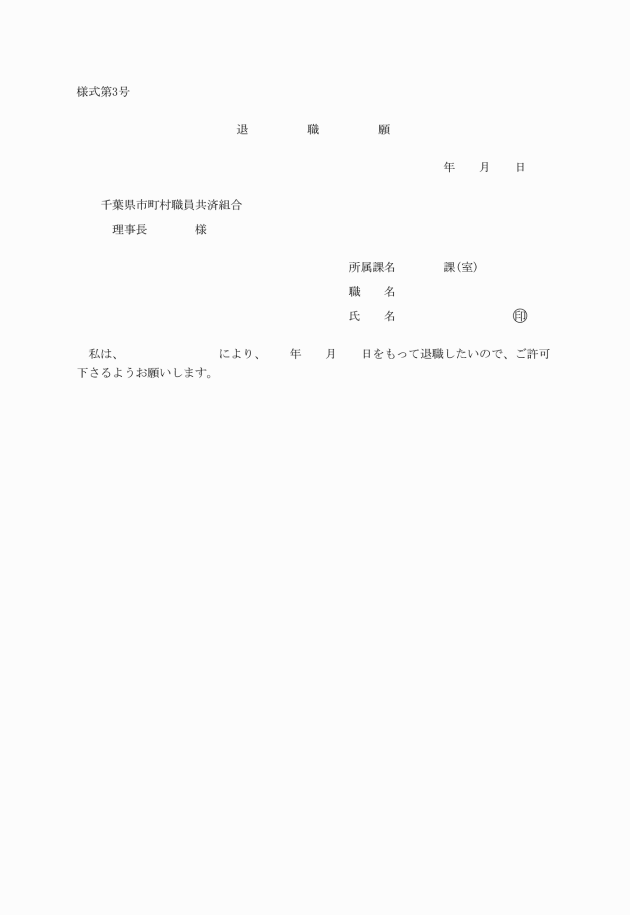

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第6号の2

様式第7号

様式第8号

様式第9号及び様式第10号 削除

様式第11号(身分証明書)

様式第11号の2

様式第11号の3

様式第12号

様式第13号