○千葉県市町村職員共済組合職員の育児・介護休業等に関する規則

平成18年8月17日

公告第29号

第1章 目的

(目的)

第1条 この規則は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「法」という。)に基づき、職員の育児・介護休業等に関する必要な事項を定めるものとする。

第2章 育児休業制度

(育児休業の対象者)

第2条 職員(日雇職員を除く。)は、当該職員と同居する1歳に満たない子を養育するため、この規則の定めるところにより当該子が1歳に達する日まで育児休業をすることができる。ただし、労使協定により除外された次の職員はこの限りではない。

(1) 在職1年未満の職員

(2) 申出の日から1年(第2項による申出の場合は、6ヶ月)以内に雇用関係が終了することが明らかな職員

(3) 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員

2 育児休業中の職員又は配偶者が育児休業中の職員(労使協定により除外された前項各号の職員を除く。)は、当該子が1歳の誕生日から3歳に達する日まで育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として、当該子の1歳の誕生日に限るものとする。

3 この規則(ただし、育児休業、子の看護休暇、育児のための所定外労働の制限、育児のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児短時間勤務等に限る。)において子とは、実子、養子のほか次の者をいう。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者

(3) 前各号に準ずる者として、法令上定める者

(1) 育児休業期間中の職員について、産前産後休業又は新たな育児休業の開始により当該育児休業期間が終了した場合であって、産前産後休業又は新たな育児休業の対象となった子のすべてが当該期間の終了する日までに死亡し、又は養子となったことその他の事情により職員と同居しないこととなったとき。

(2) 育児休業期間中の職員について、介護休業の開始により当該育児休業期間が終了した場合であって、介護休業の対象となった家族が当該期間の終了する日までに死亡し、又は離婚、婚姻の取消、離縁等により職員との親族関係が消滅することとなったとき。

(3) 育児休業の対象となった子の親である配偶者(以下「配偶者」という。)が死亡したとき。

(4) 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の対象となった子を養育することが困難な状態になったとき。

(5) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の対象となった子と別居することとなったとき。

(6) 子が負傷、疾病、障害により2週間以上にわたり世話を必要とするとき。

(7) 保育所に入所を希望しているが、入所できないとき。

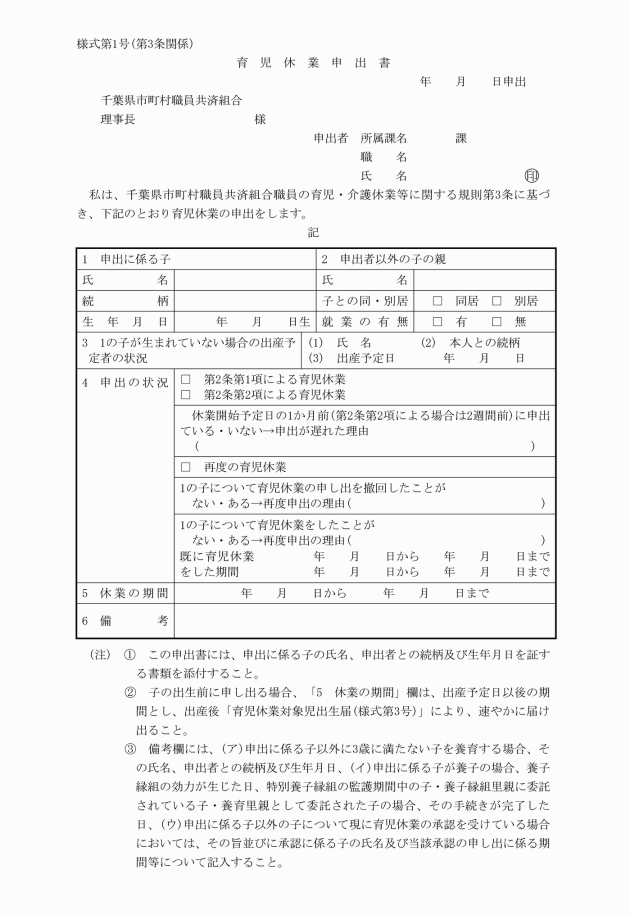

3 組合は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限の各種証明書の提出を求めることができる。

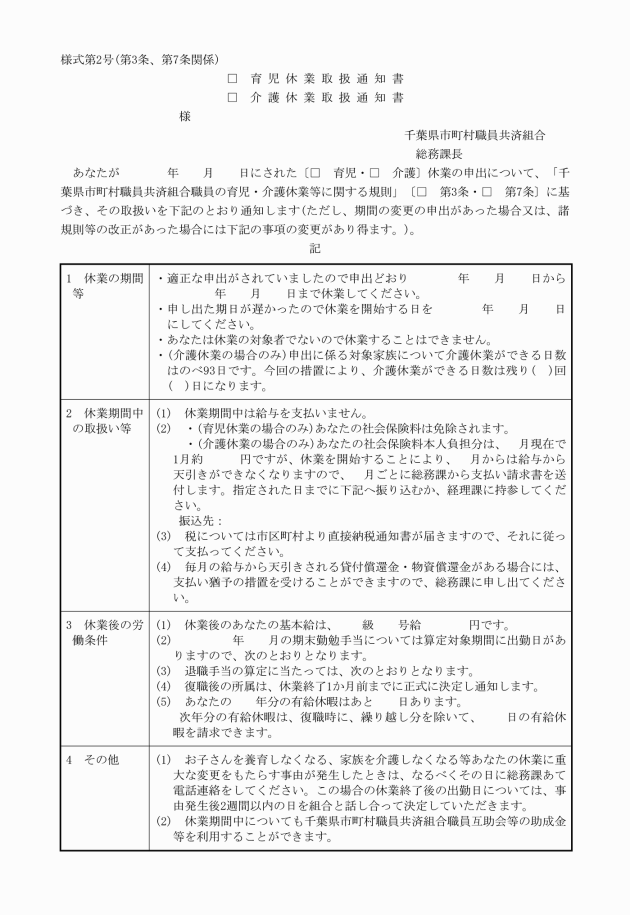

4 育児休業申出書が提出されたときは、組合は、速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下この章において「申出者」という。)に対し、育児休業取扱通知書(様式第2号)を交付する。

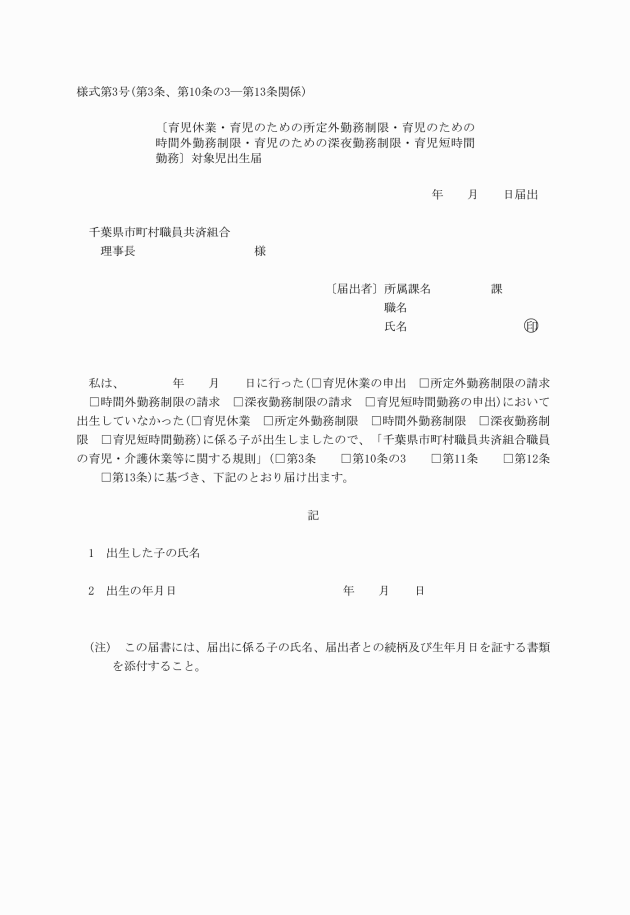

5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に理事長に育児休業対象児出生届(様式第3号)を提出しなければならない。

(育児休業の申出の撤回等)

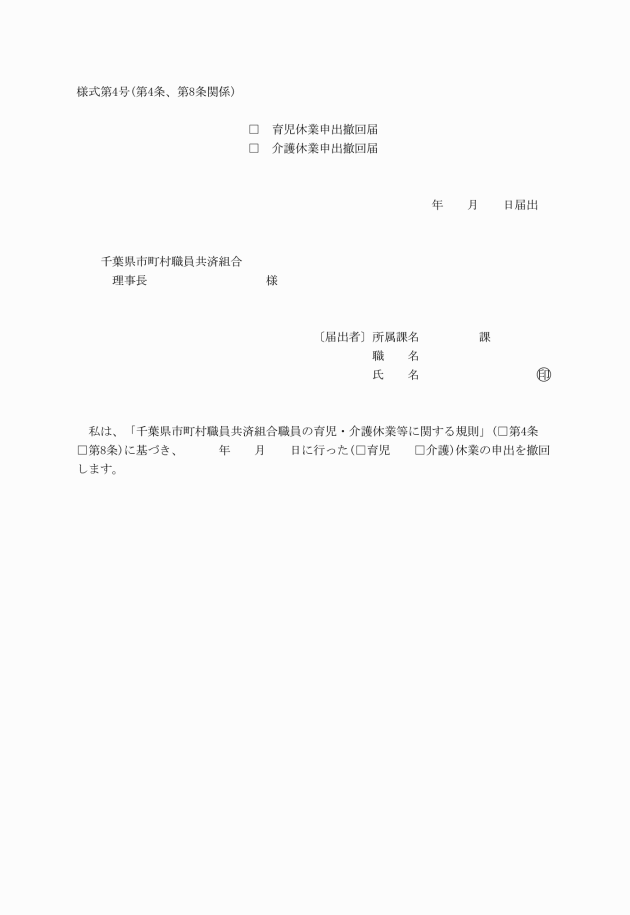

第4条 申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届(様式第4号)を理事長に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。

3 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、理事長にその旨を通知しなければならない。

(育児休業の期間等)

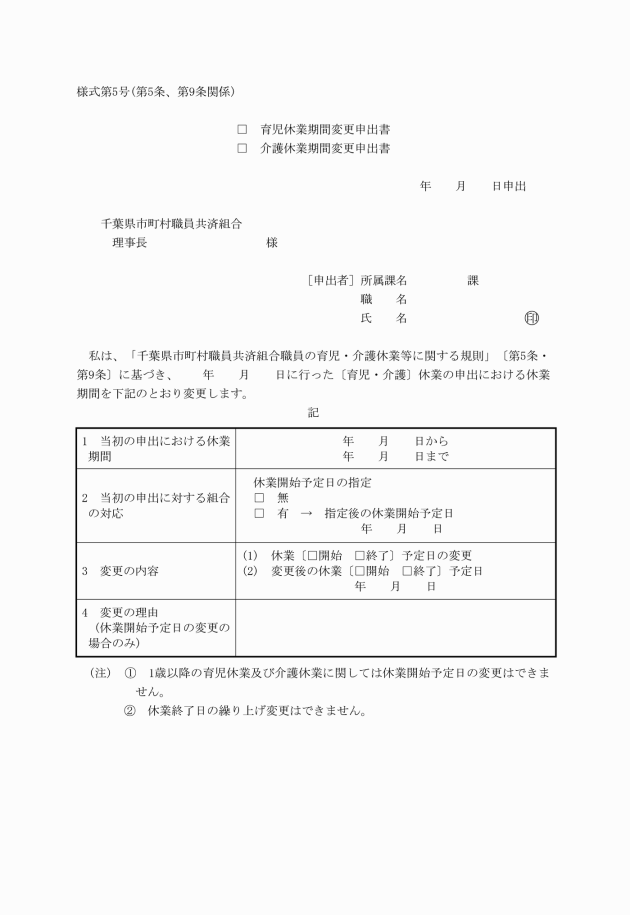

第5条 育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまで(第2条第2項に基づく休業の場合は、子が3歳に達するまで)を限度として育児休業申出書に記載された期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、組合は、法の定めるところにより育児休業開始予定日を指定することができる。

(1) 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合 当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、組合と本人が話し合いの上決定した日とする。)

(2) 育児休業に係る子が1歳に達した場合等 子が1歳に達した日(第2条第2項に基づく休業の場合は、子が3歳に達した日)

(3) 申出者について、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場合 産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日

第3章 介護休業制度

(介護休業の対象者)

第6条 職員は、要介護状態にある家族を介護するため、この規則の定めるところにより介護休業をすることができる。ただし、労使協定により除外された次の職員はこの限りではない。

(1) 在職1年未満の職員

(2) 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな職員

(3) 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員

2 この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。

(1) 配偶者

(2) 父母

(3) 子

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母、兄弟姉妹又は孫

(介護休業の申出の手続等)

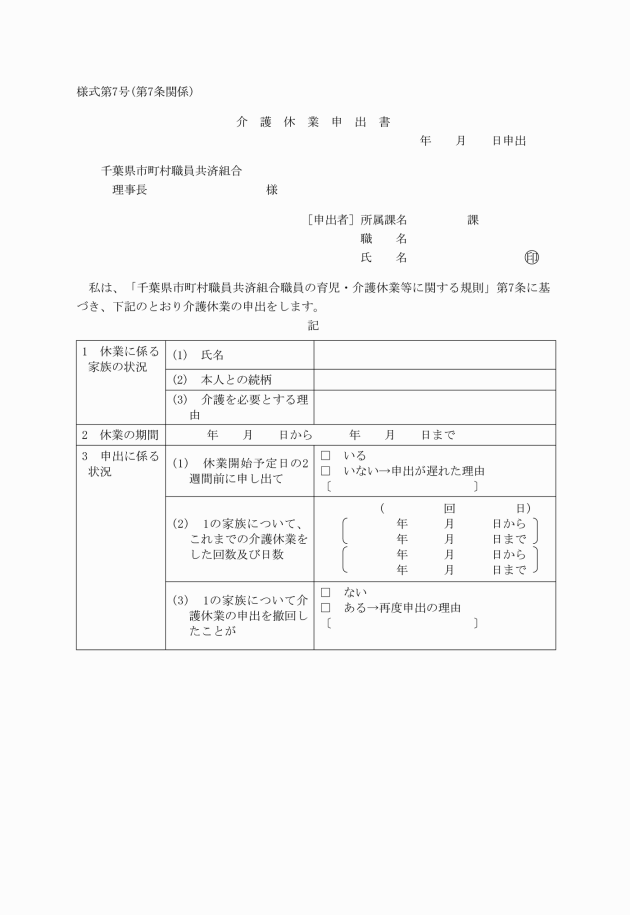

第7条 介護休業をすることを希望する職員は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)の2週間前までに、介護休業申出書(様式第7号)を理事長に提出することにより申し出るものとする。なお、介護休業中の臨時職員等が雇用契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された雇用契約期間の初日を介護休業開始予定日として、介護休業申出書により再度の申出を行うものとする。

(1) 介護休業期間中の職員について、新たな介護休業の開始により介護休業期間が終了した場合であって、新たな介護休業期間が終了する日までに新たな介護休業期間の介護休業に係る家族が死亡したとき、又は離婚、婚姻の取消、離縁等により新たな介護休業期間の介護休業に係る家族と介護休業申出をした職員との関係が消滅することとなったとき。

(2) 介護休業期間中の職員について、産前産後休業期間又は育児休業期間の開始により介護休業期間が終了した場合であって、当該産前産後休業期間(当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間を含む。以下この号において同じ。)又は育児休業期間が終了する日までに当該産前産後休業期間又は育児休業期間の休業に係るすべての子が第3条第2項第1号に該当することとなったとき。

3 組合は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限の各種証明書の提出を求めることができる。

4 介護休業申出書が提出されたときは、組合は、速やかに当該介護休業申出書を提出した者(以下この章において「申出者」という。)に対し、介護休業取扱通知書(様式第2号)を交付する。

(介護休業の申出の撤回等)

第8条 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届(様式第4号)を理事長に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。

2 介護休業の申出を撤回した者は、当該撤回に係る対象家族について2回連続して介護休業の申出を撤回した場合においては、再度の申出をすることができない。

3 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、理事長にその旨を通知しなければならない。

(介護休業の期間等)

第9条 介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として、通算93日間の範囲(3回を上限として分割取得することができ、通算して93日に達する日までをいう。)内で、介護休業申出書(様式第7号)に記載された期間とする。ただし、同一家族について、異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合は、その日数も通算して93日間までを原則とする。

2 前項の規定にかかわらず、組合は、法の定めるところにより介護休業開始予定日を指定することができる。

3 職員は、理事長に介護休業期間変更申出書(様式第5号)により介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに申し出ることにより、介護休業終了予定日を繰り下げ変更行うことができる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算93日(異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合には、93日からその日数を控除した日数)の範囲を超えないことを原則とする。

(1) 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合 当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、組合と本人が話し合いの上決定した日とする。)

(2) 申出者について、産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合 産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日

第4章 子の看護休暇

(子の看護休暇)

第10条 子の看護休暇は別に定める。

第4章の2 家族の介護休暇

(家族の介護休暇)

第10条の2 家族の介護休暇は別に定める。

第4章の3 所定外勤務の制限

(育児・介護のための所定外勤務の制限)

第10条の3 3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するため、又は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定勤務時間を越えて勤務をさせることはできない。

(1) 在職1年未満の職員

(2) 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員

4 組合は、所定外勤務制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることができる。

5 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、所定外勤務制限請求書を提出した者(以下この条において「請求者」という。)は、出生後2週間以内に理事長に所定外勤務制限対象児出生届(様式第3号)を提出しなければならない。

6 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求されなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、理事長にその旨を通知しなければならない。

(1) 家族の死亡等制限に係る養育又は家族を介護しないこととなった場合 当該事由が発生した日

(2) 制限に係る子が3歳に達した場合 子が3歳に達した日

(3) 請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合 産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日

第5章 時間外勤務の制限

(育児・介護のための時間外勤務の制限)

第11条 組合は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する職員であって当該家族を介護するために請求したときは、千葉県市町村職員共済組合就業規則(昭和51年公告第23号。以下「就業規則」という。)第29条の規定及び時間外勤務に関する協定にかかわらず、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外勤務を命ずることはできない。ただし、正常な業務の運営に支障がある場合は、この限りでない。

(1) 在職1年未満の職員

(2) 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員

4 組合は、時間外勤務制限請求書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明書の提出を求めることができる。

5 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、時間外勤務制限請求書を提出した者(以下この条において「請求者」という。)は、出生後2週間以内に理事長に時間外勤務制限対象児出生届(様式第3号)を提出しなければならない。

6 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、理事長にその旨を通知しなければならない。

(1) 家族の死亡等制限に係る養育又は家族を介護しないこととなった場合 当該事由が発生した日

(2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合 子が6歳に達する日の属する年度の3月31日

(3) 請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合 産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日

第6章 深夜勤務の制限

(育児・介護のための深夜勤務の制限)

第12条 組合は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第24条の規定にかかわらず、正常な業務の運営に支障がある場合を除き、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)における勤務をさせてはならない。

(1) 在職1年未満の職員

(2) 請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する職員

イ 深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること。

ロ 心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であること。

ハ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。

(3) 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員

(4) 所定勤務時間のすべてが深夜にある職員

4 組合は、深夜勤務制限請求書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明書の提出を求めることができる。

5 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、深夜勤務制限請求書を提出した者(以下この条において「請求者」という。)は、出生後2週間以内に理事長に深夜勤務制限対象児出生届(様式第3号)を提出しなければならない。

6 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、理事長にその旨を通知しなければならない。

(1) 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合 当該事由が発生した日

(2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合 子が6歳に達する日の属する年度の3月31日

(3) 請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合 産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日

9 深夜勤務の制限を受ける職員に対して、組合は、必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。

第7章 勤務時間の短縮等の措置

(育児短時間勤務)

第13条 3歳に達するまでの子を養育する職員は、申し出ることにより、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「育児短時間勤務」という。)ができる。

2 育児短時間勤務は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(就業規則第35条の規定により特別休暇として規則で定める育児時間を承認されている職員については、2時間から当該育児時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

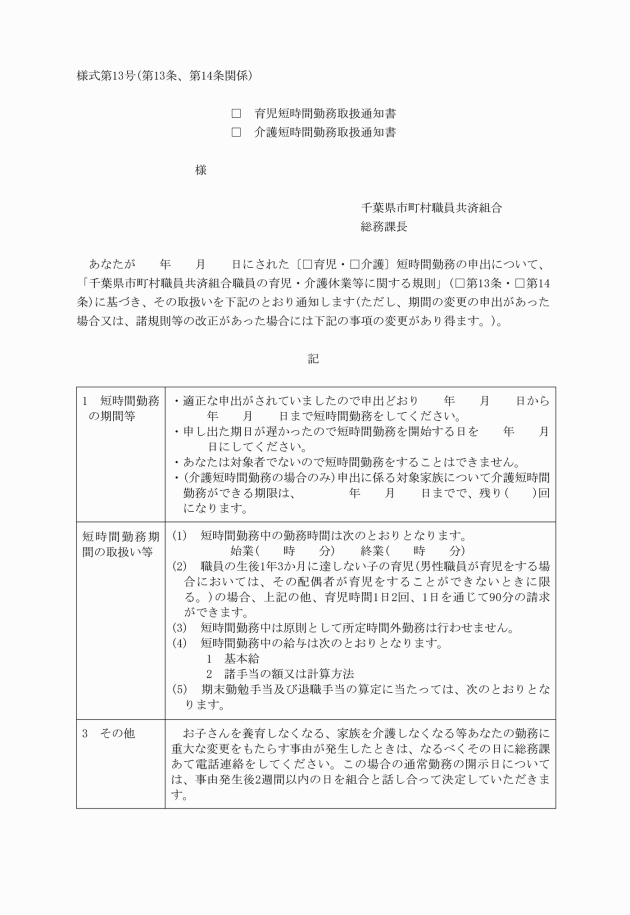

4 申出書が提出されたときは、組合は、速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取扱通知書(様式第13号)を交付する。

5 職員が育児短時間勤務の申出により勤務しない場合には、千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(昭和38年公告第20号。以下「給与規程」という。)第8条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第29条第1項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(介護短時間勤務)

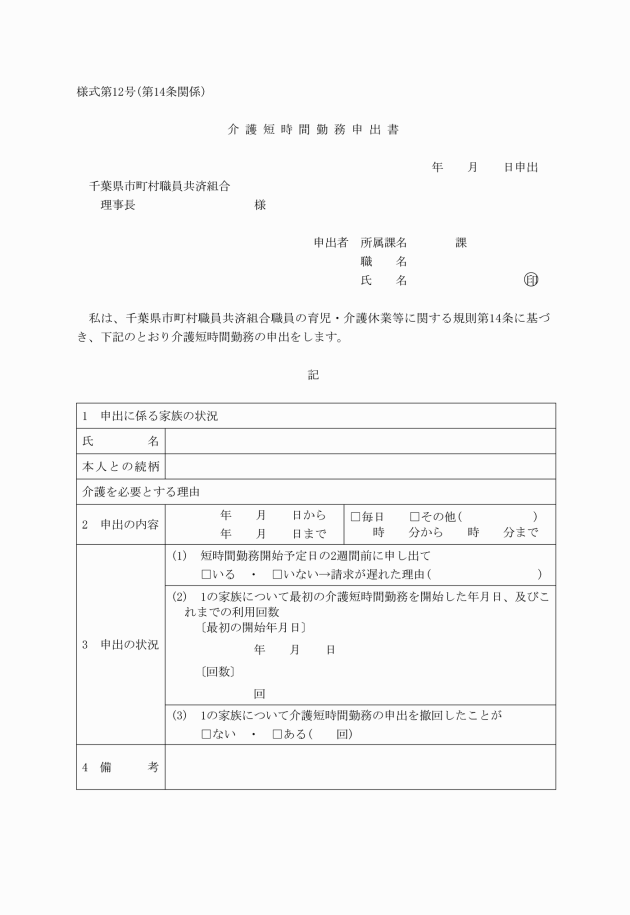

第14条 要介護状態にある家族を介護する職員は、申し出ることにより、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「介護短時間勤務」という。)ができる。

2 介護短時間勤務は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

4 申出書が提出されたときは、組合は、速やかに申出者に対し、介護短時間勤務取扱通知書(様式第13号)を交付する。

5 職員が介護短時間勤務の申出により勤務しない場合には、給与規程第8条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第29条第1項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

第8章 その他の事項

(給与等の取扱い)

第15条 育児又は介護休業の期間については、給与を支給しない。

2 給与規程第30条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業又は介護休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(理事長が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 給与規程第31条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業又は介護休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

4 育児休業又は介護休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業又は介護休業をした期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、理事長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

5 千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程(昭和41年公告第23号)第7条の5の規定の適用については、育児休業をした期間は、同項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

(介護休業期間中の社会保険料の取扱い)

第16条 介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分について、組合は、不足となる金額を当月20日までに職員に請求するものとし、職員は組合が指定する日までに支払うものとする。

(年次有給休暇)

第17条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日は勤務したものとみなす。

(雇用管理上の措置)

第18条 組合はこの規則で定める育児休業、介護休業等の制度や措置の利用に関する言動により職員の就業環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じることとする。

(法令との関係)

第19条 育児・介護休業、子の看護休暇、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関してこの規則に定めのないことについては、法その他の法令の定めるところによる。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(規程等の廃止)

2 次に掲げる規程及び細則は、廃止する。

(1) 千葉県市町村職員共済組合の育児休業等に関する規程(平成4年3月31日公告第21号)

(2) 千葉県市町村職員共済組合の育児休業等に関する細則(平成4年3月31日公告第22号)

附則(平成18年8月17日公告第30号)抄

(施行期日)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成19年3月31日公告第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第15条第5項の改正規定は、平成18年7月1日から適用する。

附則(平成22年12月1日公告第51号)

この規則は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員の育児・介護休業等に関する規則は、平成22年6月30日から適用する。ただし、第15条第4項の規定は、平成19年8月1日から適用する。

附則(平成23年3月31日公告第8号)

この規則は、公告の日から施行する。

附則(平成24年6月29日公告第19号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

附則(平成29年12月1日公告第37号)

この規則は、公告の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

附則(平成30年8月16日公告第40号)

この規則は、公告の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条、第7条関係)

様式第3号(第3条、第10条の3―第13条関係)

様式第4号(第4条、第8条関係)

様式第5号(第5条、第9条関係)

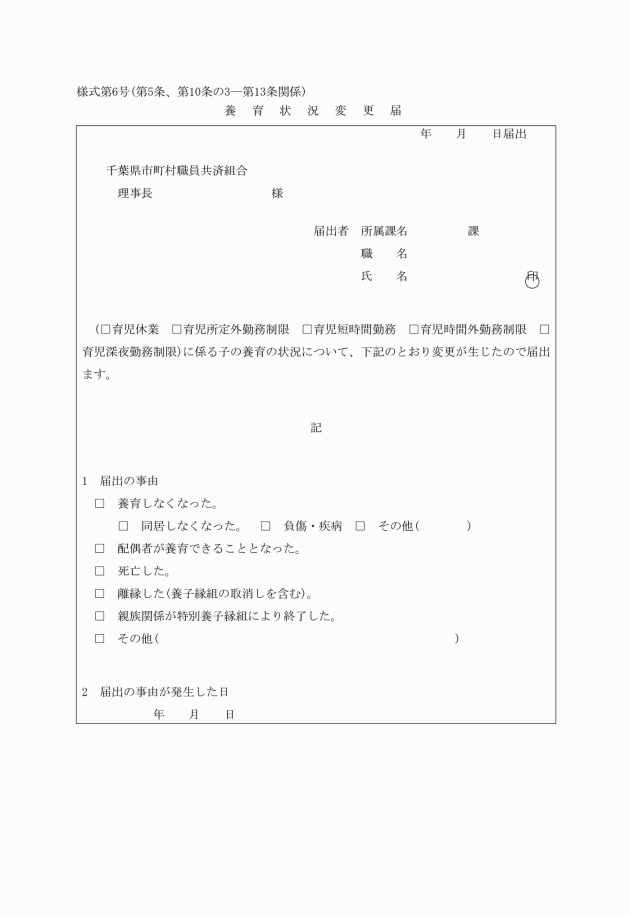

様式第6号(第5条、第10条の3―第13条関係)

様式第7号(第7条関係)

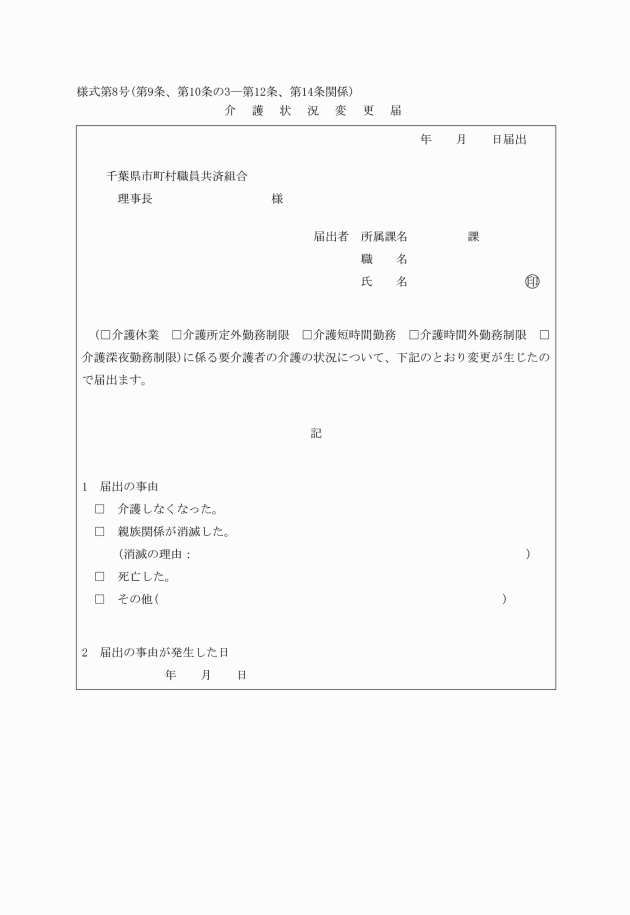

様式第8号(第9条、第10条の3―第12条、第14条関係)

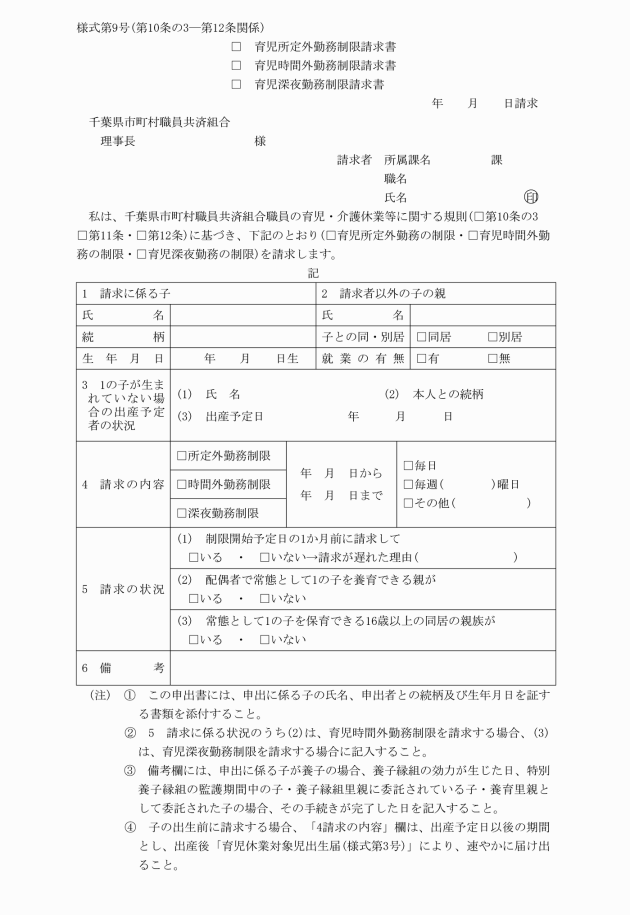

様式第9号(第10条の3―第12条関係)

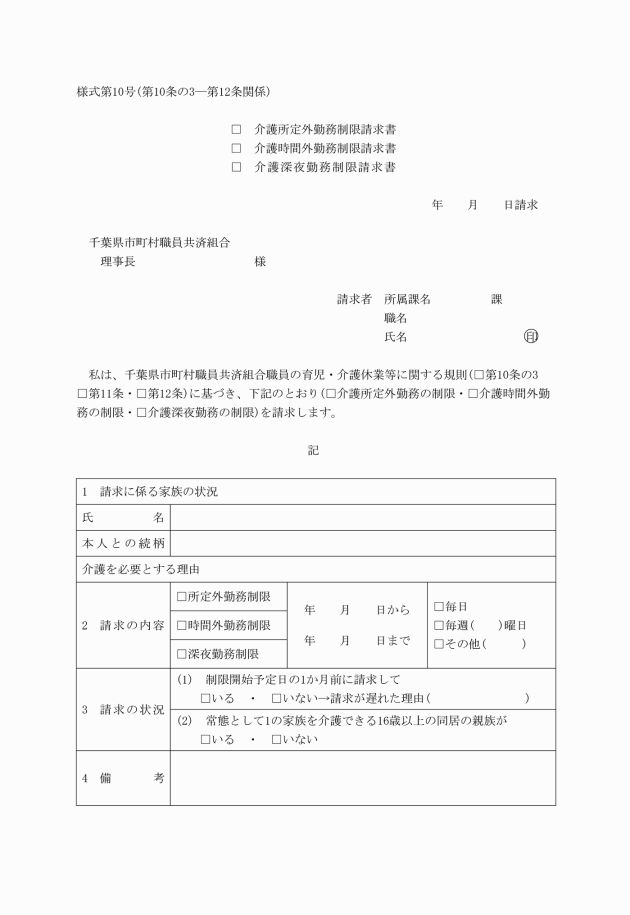

様式第10号(第10条の3―第12条関係)

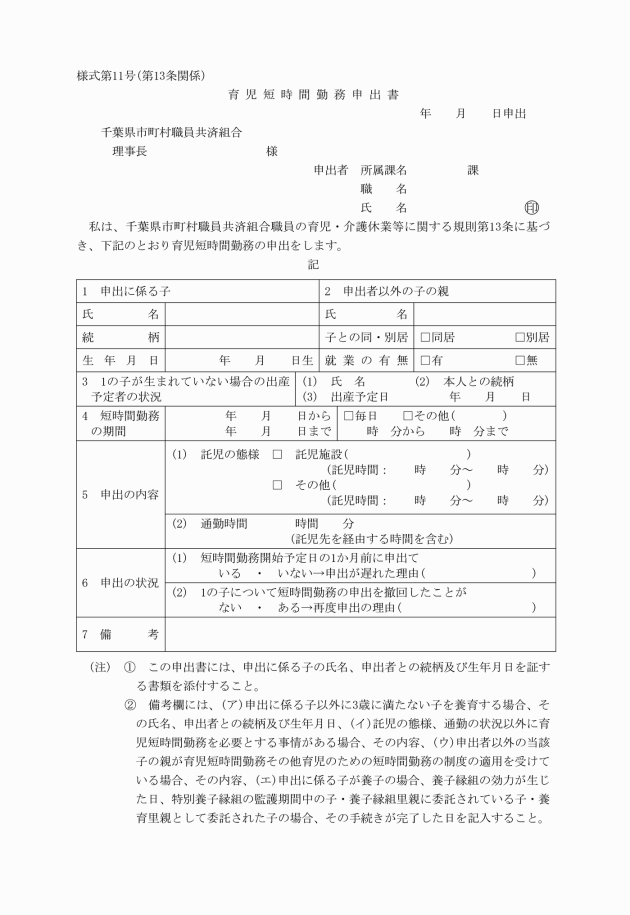

様式第11号(第13条関係)

様式第12号(第14条関係)

様式第13号(第13条、第14条関係)